박민규라는 작가는 "삼미슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽"이라는 책으로 처음 접했던 기억이 난다.

요상한 제목에 묘한 표지는 나에게 그다지 어필하지는 못하는 책이였지만, 그때 당시 친구 녀석이 선물을 해준터라 일단은 읽기 시작했다.

생각보다 재밌었고 재밌는 책이였다. 그렇게 박민규 작가와의 만남은 시작되었고 지금은 이 책은 리디북스에서 할인을 하기에 리뷰를 한번

읽어보고 구입을 했는데 리뷰가 너무 좋았다. 음..박민규라면..그래서 평소에 사지도 않던 소설책을 산것이다.

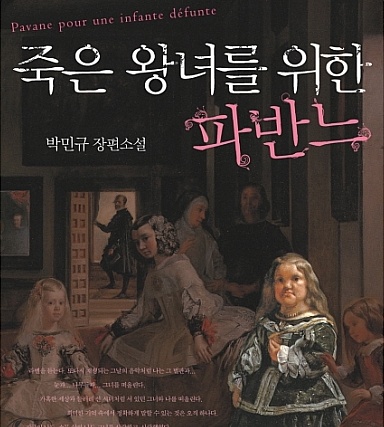

이 책 역시 난 무슨 중세 왕자공주이야기가 나오는줄 알았다.

한마디로 평하자면 "재밌다고 말할 수 없는 재밌는 소설"

리디북스에 리뷰를 읽어보면 너무 재미있었다는둥 뭐 여러가지 의견이 많다.

그리고 단순히 외모지상주의에 대한 일침이라고 평하는 리뷰가 있었다는 사실 난 여기에 동의하지 못한다.

내말은 비단 "외모지상주의"에 대한 일침 뿐만이 아니라는 것이다.

이 소설은 전반적인 우리 사회에 대한 아주 통렬한 비판이다.

자본주의, 외모지상주의, 인생에 대한 고찰 등 많은 것들을 담고있다.

단순히 못생긴 여자와 평범한 남자의 러브스토리라면 이렇게 리뷰를 쓰고 있지 않았을 지도 모른다.

책을 읽는 내내 달콤한 말들이 아닌 날카로운 말들로 독자들의 마음을 훅훅 찌르는 이 소설의 매력은 여기에 있다.

최근에 읽은 책중 가장 밑줄을 많이 친 책이 아닐까 싶다.

밑으로는 마음에 들었던 구절 몇개.. 너무 많아서 다 적지 못했다.

작가의 이런 문체가 마음에 든다.

다만 누군가를 사랑해 온 인간은 오래 신은 운동화의 속처럼 닳고 해진 것이구나, 생각이 들었다.

세상의 어떤 빨래로도 그것을 완전히 되돌리진 못한다.. 변형되고, 흔적이 남은 채로..

그저 볕을 쬐거나 습기를 피해야만 한다고 나는 생각했었다.

스스로도 믿기지 않는 시절이 있는 법이다.

인간은 말이야... 근본적으로 행복할 수 없는 동물이야.

비슷해 보이는 여섯 조각이지만 모양이든 크기이든, 어쨌거나 이중에서도 제일 맘에 드는 걸 고르지.

그렇게 다 먹을 것 처럼 덤비다가도, 또 조금이라도 배가 부르면 치즈 자체를 망각하는게 인간이야.

버릴 땐 그냥 버려, 어떤 생각도 없이 몽땅 쓸어 담아버리지.

그럴 듯한 인생이 되려 애쓰는 것도 결국 이와 비슷한 풍경이 아닐까... 생각도 들었다.

이왕 태어났는데 저건 한번 타보야겠지, 여기까지 살았는데..저 정도는 해봐야겠지,

그리고 긴긴 줄을 늘어서 인생의 대부분을 보내버리는 것이다. 삶이 고된 이유는... 어쩌면 유원지의 하루가 고된 이유와 비슷한게 아닐까

아름다움에는.. 대접을 받아야 할 충분한 가치가 있따고 저도 생각합니다..

인간이 누구나 같을 수 없다는 사실도 잘 알고있습니다. 다만 억울한 점이 있다면.. 그런 것입니다.

왜 균둥한 조건이 주어진 듯, 가르치고 노력을 요구했냐는 것입니다. 더불어 누군가에게잣대를 들이댄다면...

그것은 분명 노력으로 극복이 가능한 부분이어야 한다는 생각입니다. 저는 한번도 스스로의 인생을 평가받지 못했습니다.

저는 오로지 스스로의 태생만을 평가받아온 인간입니다.

나는 생각했었다. 자본주의의 바퀴는 부끄러움이고, 자본주의의 동력은 부러움이었다.

이 소설을 읽고 잠시 누워서 생각을 했다. 이렇게 뭔가를 무심고 지나쳤던 것들을 쿡 찔러 "이건 아니잖아" 라고 하고 충격을 받으면

잠시 생각을 하게된다. 말하자면 이런 느낌이다.

종이 귀퉁이에 물이 한방울 한방울 떨어지는데 그게 조금씩 조금씩 종이에 스며들어 점점 더 넓게 퍼져나가는 느낌.

지금 내 마음이 딱 그렇다. 스으으으 라는 퍼져가는 소리가 나는 것 같기도 하다.

무엇이 이렇게 퍼져나가는지는 이제부터 알아볼 참이다.

'리뷰의 기록' 카테고리의 다른 글

| # [도서] 선거가 내맘 같지 않은 이유, "우리는 왜 어리석은 투표를 하는가" (0) | 2020.12.10 |

|---|---|

| # [영화] 우리는 인생 어떻게 살아야할까, 타이페이 카페스토리(Taipei Exchange) (0) | 2020.12.10 |

| # [영화] 러시아 여군들의 이야기, 여기에 고요한 노을이(The Dawns Here Are Quiet) (0) | 2020.12.08 |

| # [도서] 판사들은 무슨 생각하고 살까? 문유석 '판사유감' (0) | 2020.12.08 |

| # [일드] 시간여행으로 사랑을 지키기 위한 여정, 10년 후에도 너를 사랑해 (0) | 2020.12.08 |